執筆者:平松 育子

獣医師・ペットライター山口大学農学部獣医学科卒業山口県内の複数の動物 ...プロフィールをもっと見る

「ドッグフードを見てもそっぽを向いて食べてくれないのに、おやつはしっぽを振って喜んで食べる」

愛犬のそんな行動を見た経験はありませんか。体調が悪いのではと心配したのに、拍子抜けしてしまいますよね。

たしかに、おやつは嗜好性が高いため食いつきはよくなります。しかし、おやつばかり与えていては栄養が偏ってしまい、病気につながりかねません。

本記事では、おやつは食べるのにドッグフードを食べない理由や対処法、考えられる病気について解説します。愛犬がいつまでも健康に暮らせるよう、フードを食べてくれない理由を知って適切に対処していきましょう。

おやつは食べるのにドッグフードは食べない理由

犬がフードを食べないときに考えられる原因は以下の5つです。

- 飽きてしまった

- わがまま

- 食べにくい

- 味覚が合わない

- 体調不良

それぞれ詳しくみていきましょう。

飽きてしまった

まず、いつも食べているドッグフードに飽きてしまっている可能性があります。

私たち人間は毎日違うものを食べているため、「愛犬にも日替わりでフードをあげてよいのでは」と考える方もいるでしょう。

しかし、人間のごはんを食べさせたり、私たちが愛犬の目の前で食事をとったりすると、さまざまな味を覚えてドッグフード以外の食べものを欲しがるようになります。その結果、嗜好性の高いおやつばかりを食べるようになり、ハンガーストライキを起こすことがあるのです。

人間の食事は、さまざまなものを組み合わせて食べるのが通常で、栄養をバランス良くとるためには1日30品目が理想とされています。

一方、ドッグフードはそれだけで犬に必要な栄養素を摂取できる総合栄養食です。水と総合栄養食だけで6大栄養素をバランス良くとれるため、基本的には日替わりで与える必要はありません。

わがまま

前述の「飽きてしまった」という理由にも関係しますが、犬はわがままでごはんを食べなくなることもあります。

何らかの理由でドッグフードを食べなかったとき、心配になって「これなら食べる?」とおやつをあげた経験はないでしょうか。食べてくれると、体調不良ではないことがわかるため、安心感につながります。

しかし、こうした行動を繰り返すと、「食べなかったらいつも以上においしいものをくれる」と犬は学習し、ドッグフードを食べなくなるおそれがあります。食欲はあるのにドッグフードを食べない場合は、わがままである可能性が高いでしょう。

食べにくい

キブル(フードの粒)が大きすぎたり固すぎたりすると、食べにくさから食欲がわかなくなることがあります。小型犬や高齢に多く見られるケースです。とくに、歯が小さく顎が華奢な小型犬の場合、キブルの厚みや直径がありすぎるとかみ砕けないため、徐々に食べることが億劫になってしまいます。

食べこぼすことが多い場合や、残すことが増える場合は、食べにくさが原因と考えましょう。キブルの大きさや形、柔らかさを見直すほか、フードボールを台に乗せたり、深さのあるお皿に変えるなどの工夫が必要です。

味・ニオイが合わない

犬は嗅覚が優れており、食べ物をまずニオイで判断します。フードを食べないときは口に入れて吐き出すよりも、ニオイを嗅いで避けることのほうが圧倒的に多いでしょう。

好みには個人差があり、「ほかの子は食べるのにうちの子は食べない」というケースも多く見られます。味が気に入らないというよりも、ニオイが好みではないのかもしれません。

体調不良

胃腸炎や痛みなどが原因で体調が本当に悪い場合はおやつも食べられないことがほとんどですが、症状が軽い場合、好きなおやつであれば食べるケースをよく見かけます。

好きなおやつは食べているものの、「徐々に食べなくなる」「元気がない」などの様子が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。

ドッグフードを食べないときの対処法

おやつは食べるのにドッグフードは食べないときは、体調不良が原因でなければ以下のような対処法を試してみてください。

- 香りを出す

- トッピングを工夫する

- 時間を決めてお皿を片付ける

- 運動してお腹を空かせる

- フードをローテーションする

それぞれ詳しく解説します。

香りを出す

犬はニオイで食べるか食べないかの判断をしている可能性が高いため、フードを適度に温めて香りを出す方法が効果的です。

一般的には、約40度がもっとも食欲がわく温度といわれています。

電子レンジで温めるのが手軽ですが、温まりすぎるおそれがあるため注意が必要です。レンジに15秒ほどかけたら、一度温度を確認してください。

触ってみて、ほのかに温かさを感じる程度がベストです。また、ふやかす場合はお湯をかけ、人肌程度に冷ましましょう。

トッピングを工夫する

ニオイの強いトッピングを取り入れることで、いつものドッグフードに変化が出て、食いつきが良くなる可能性があります。

ただし、トッピングのみ食べてしまう子もいるため、ドッグフードに混ぜてしまうことをおすすめします。

また、トッピングは2~3種類に固定してください。次々と変えて「新しいものをもらえる」という期待は持たせないほうがよいでしょう。

トッピングとしてウェットフードを与える場合は、ドライフードをミキサーで粉々にしてから、逆にウェットフードに混ぜる方法もあります。

時間を決めてお皿を片付ける

「いつか食べるだろう」と、食べ残したフードの入ったお皿をそのままにしていませんか。

食べ残しを放置すると、徐々に香りが抜けたり、湿気がまわったりして、結局食べないままになることがほとんどです。また、ウェットフードの場合は、品質が落ちて食中毒の原因となるおそれもあります。

だらだらと食べさせることは避け、食べない場合は時間を決めてお皿を下げてしまいましょう。お腹がすいたからとおねだりにきても、食事の時間までは何もあげないことが大切です。

メリハリを持たせることで、食事の時間にしっかりと食べてくれるようになる可能性があります。

運動してお腹を空かせる

人と同様に、犬も運動不足になるとカロリー消費が減ります。また、胃腸の動きも悪くなるため、食欲がわかなくなります。

そのため、たくさん体を動かせば、お腹がすいて食事の時間が待ち遠しくなり、主食であるドッグフードをきちんと食べるようになるでしょう。規則正しく食べると、体内のリズムも整います。

空腹感は脳の空腹中枢、満腹感は脳の満腹中枢がコントロールしています。体内のエネルギーが不足してくると、血糖値が下がって空腹中枢が刺激され「お腹がすいた」という感覚が起こります。

反対に、食事をとり血糖値が上がると「お腹がいっぱい」という感覚が起こり、満腹中枢が刺激されて食べることをやめます。食事の合間におやつをもらったり、人のごはんを食べたりすると、血糖値が上がって満腹中枢が刺激され、食欲がわかなくなってしまうのです。

運動をしてエネルギーを使うことに加えて、食事の合間のおやつを控えて空腹中枢を刺激してあげましょう。

フードをローテーションする

毎日同じフードではどうしても飽きてしまう場合、食べないたびに新しいフードに変えるのではなく、2~3種類のフードに固定してローテーションさせてください。

新しいフードや新しい味は、飼い主さまが提供しなければ愛犬が知ることはありません。食べないたびに目新しいものを購入したり、人の食事をあげたりすると、わがままで食べなくなってしまうおそれがあります。

ドッグフードを食べないときに考えられる病気

わがままや食べにくさが原因ではく、体調不良からドッグフードを食べなくなることもあります。

ドッグフードを食べないときに考えられる病気を紹介します。いつもと違う様子が見られたら、早めにかかりつけの獣医師に相談しましょう。

歯周病

歯は歯肉に埋まるように生えています。歯の周囲が炎症を起こし、出血や腫れが生じている状態が歯周病です。

歯周病が徐々に進行すると、支えとなる歯肉が後退して薄くなり、歯がぐらぐらとするようになります。このような状態になると、支えきれない歯が揺れ、固いものを噛むと痛みが生じるためドッグフードを食べなくなる場合があります。

歯周病は歯だけの問題ではなく、心臓や腎臓などの臓器にも悪影響を及ぼしかねません。定期的に歯のチェックをおこない、気になる部分があれば早急に受診しましょう。

加齢によるもの

ハイシニア期に入ると必要なカロリーが減り、食べる量が徐々に減っていきます。また、ニオイがわかりにくくなり、フードを食べなくなる場合もあります。

フードではなくおやつを食べるのは、ニオイが強いもののほうが食べ物と認識しやすいためです。さらに、先に触れましたが、高齢になると歯周病が進みやすくなるため、歯の痛みから固いドッグフードを食べなくなり、柔らかく噛みやすいおやつを好むようになります。

感染症

何らかのウイルスや細菌などに感染すると、体調不良からドッグフードを食べなくなることがあります。この場合、様子を見ていても改善することは少ないため、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。

私の経験上では、次のような急性胃腸炎のケースがありました。

お腹の調子がすぐれず軟便気味でしたが、元気や食欲はあり、ほかに症状がなかったため「いつか治るだろう」と飼い主さまは様子を見ておられました。

徐々に食欲がなくなっていったものの、おやつは食べており元気はそこそこあったことから、さらに様子を見ることにしたそうです。

やがて、食欲がなくなりおやつも食べなくなってしまい、軟便から水様便となり、嘔吐も起こるようになりました。

上記の事例のように、何らかの症状があっても軽い場合、フードを食べなくてもおやつであれば食べることはよくあります。しかし、悪化させないためには、症状が軽くても早めに獣医師に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

内臓疾患

内臓疾患は高齢になってから起こりやすく、代表的な病気は以下とおりです。

- 肝不全

- 腎不全

- 甲状腺機能低下症

- アジソン病

- 胃腸炎

- 膵炎

- 子宮蓄膿症

- 腫瘍

これらの病気になると、体調不良によってドッグフードを食べなくなります。

しかし、食欲不振は症状の一つに過ぎません。「わがままで食べないだけ」「そのうち食べるようになるだろう」と考えて様子を見てしまうと、症状が悪化してしまうおそれがあります。

まったく食べない状態が2日以上続く場合は、ひとまず動物病院を受診したほうが安心です。

季節によるもの

夏バテは、人だけではなく犬にも起こります。体表にある汗腺の種類が人とは異なるため、汗をかいて体温調節をすることが難しく、人よりもバテてやすい傾向があります。

とくに、柴犬や秋田犬のように被毛の量が多いダブルコートの犬種は、暑さから食欲低下が起こりやすいため注意が必要です。まったくお腹がすかないわけではなく、フードは食べないけれどおやつは食べるというケースもあるでしょう。

外で生活する犬が極端に減ったことから、昔ほど夏バテが起こるケースは多くありません。しかし、人と犬では暑さに対する感覚が異なり、約22℃、湿度は約60%以上で熱中症や夏バテを引き起こす危険性があります。

夏はエアコンを使用して、温度管理を徹底しましょう。

獣医師おすすめのドッグフード

栄養バランスに優れ、安心して与えられるおすすめのドッグフードを紹介します。愛犬がフードを食べてくれず、切り替えやローテーションを考えている方は、ぜひ試してみてください。

【まとめ】フードを食べない理由を知って食生活を見直そう

ドッグフードは食べないのにおやつは食べる理由と対処法について解説しました。

おやつは嗜好性が高いため、愛犬のわがままでドッグフードではなくおやつばかりを食べるケースはよくあります。おやつを控えたり、ドッグフードの種類を見直したりと、正しい食生活に導く工夫をしてみてください。

ただし、何らかの病気が原因で食欲がなくなっている可能性もあります。「おやつは食べているから大丈夫」「いつかフードを食べるかもしれない」と安易に判断するのではなく、できるだけ早く獣医師に相談することが大切です。

異変にすぐ気づいてあげられるよう、普段から愛犬の様子をしっかりとチェックしましょう。

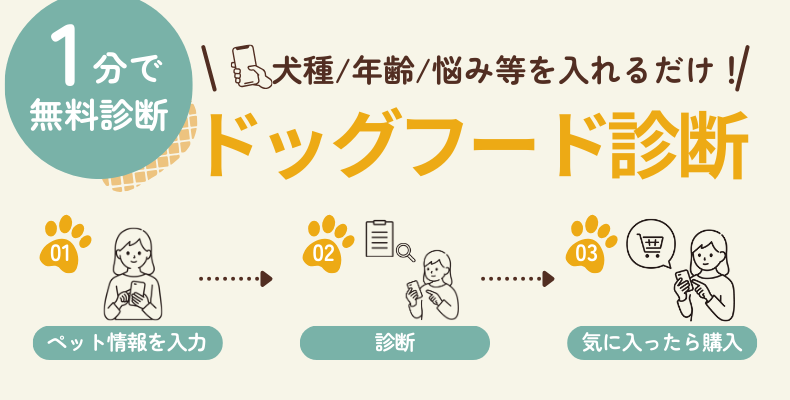

「愛犬に合うドッグフードがわからない・選べない」と思いませんか?

愛犬の情報を入力するだけで、合う可能性のあるフードを診断します。